人生100年時代を健やかに美しく女性の健康

研究発表

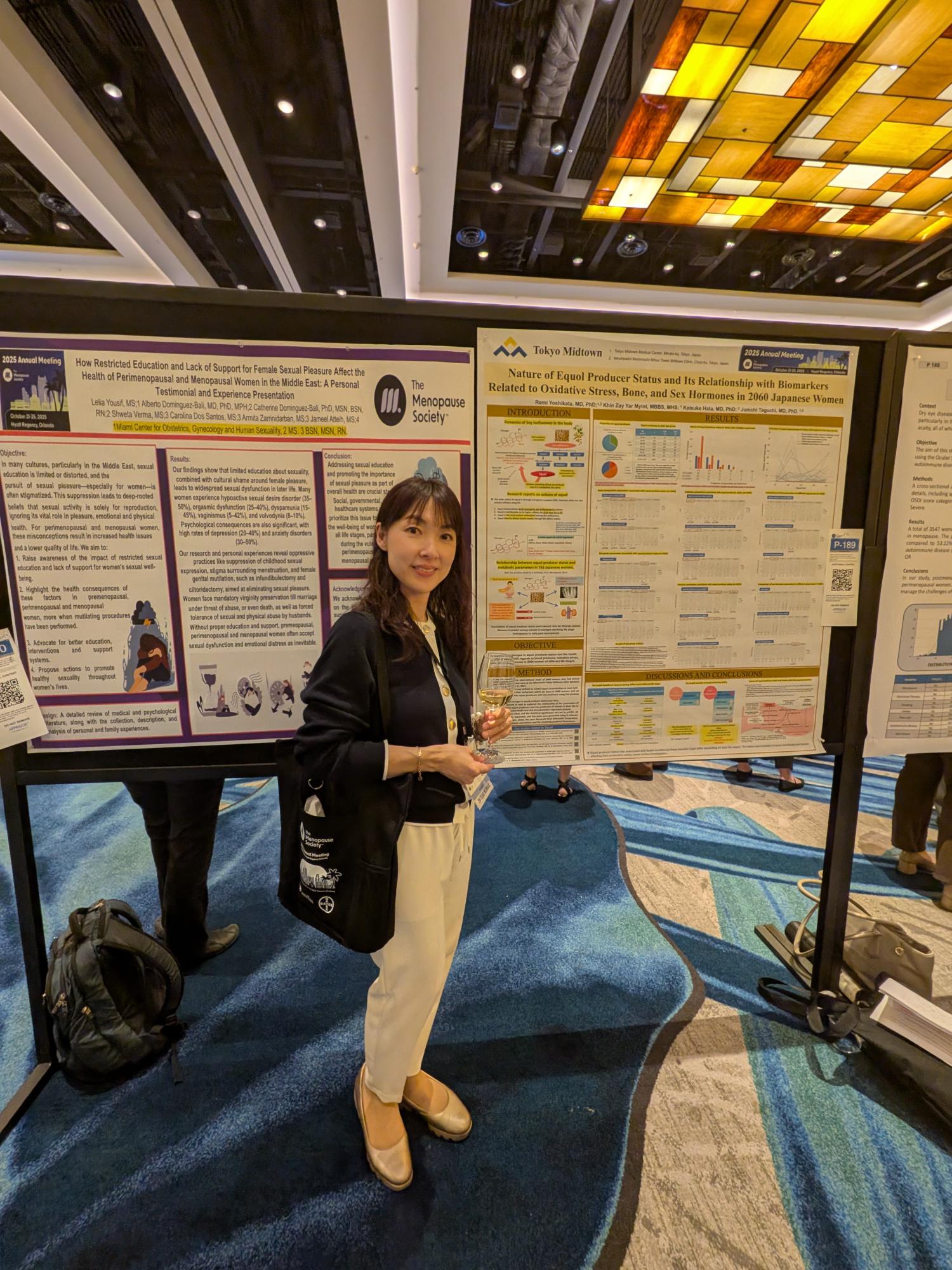

The Menopause Society 2025で発表された最新研究

日本人女性2,060名を対象に、エクオール産生能と健康指標の関連を解析

世界最大級の更年期研究学会「The Menopause Society 2025」で発表

2025年10月21日〜25日、アメリカ・フロリダ州オーランドのHyatt Regency Orlandoで開催されたThe Menopause Society(TMS)2025。

テーマは「Optimizing Health and Longevity at Menopause and Beyond(閉経およびその先の健康と長寿の最適化)」でした。

本会ではホルモン療法、非ホルモン療法、代謝、心血管、脳、骨など、多角的な健康テーマが議論され、世界中の医療専門家が参加しました。

※The Menopause Societyは、旧称「The North American Menopause Society(NAMS)」。更年期およびその後の女性の健康研究・啓発を目的とする国際的な非営利団体です。

日本からは、吉形玲美医師が

日本人女性2,060名を対象とした「エクオール産生能の優位性―酸化ストレス・骨・性ホルモン等―に関するバイオマーカーとの関係についての検討」

というテーマでポスター発表を行いました。

この研究では、エクオール産生能と酸化ストレスをはじめとする様々な健康指標の関係を年代別に分析し、さらに個人の産生能が経時的に大きく変動することも明らかにされました。

エクオールとは?

腸内で生まれる「大豆イソフラボンの代謝産物」

エクオールは、大豆イソフラボンの一種「ダイゼイン」が腸内細菌によって代謝されて産生される成分です。

日本人ではおよそ30%の人がエクオールを産生できるとされています。

(参考文献:Yoshikata R, et al. Menopause, 2017)

≪エクオールの主な作用≫

- エストロゲン様作用と抗エストロゲン作用の両方を示す

- エストロゲン受容体のうちβ-ERへの親和性が高い

- イソフラボンの中でも最も強い抗酸化作用を持つ

- 一酸化窒素(NO)を介して血管を拡張する

≪エクオール産生能と代謝の関係≫

吉形医師の日本人743名を対象とした過去の研究では閉経期~閉経後早期の女性において以下の項目でエクオール産生能の優位性が示されました。

- 体脂肪・内臓脂肪の減少

- 抗酸化作用の増強

- 動脈硬化指標(脈波速度)の改善

- 高感度CRP(炎症マーカー)の低下

- EPA/AA比の上昇(脂質代謝改善)

- ホモシステインの低下(血管保護)

これらの結果から、エクオール産生能が高いほど生活習慣リスクの低減に関与することが示唆されています。

今回の研究概要

対象:日本人女性2,060名

期間: 2020年7月〜2025年3月

実施場所: ハイメディック東京日本橋

エクオール産生能は、尿中エクオール濃度が1μM以上の者を「産生者」と定義。

6年間で実施されのべ3,403件の検査結果を解析し、経時的な変化も評価しました。

主な結果

- 全体の33%がエクオール産生者と判定

- 2回以上検査を受けた方の35%で、産生者⇄非産生者の変動が見られた

≪エクオール産生者年代別割合≫

20-29歳 24%

30-39歳 27%

40-49歳 31%

50-59歳 36%

60-69歳 36%

70-79歳 30%

80歳以上 37%

引用:吉形玲美The Menopause Society(TMS)2025発表データ抜粋

年代別に見たエクオール産生能の主な健康メリット(エクオール産生能の優位性)

≪各年齢層におけるエクオール産生能の主な健康関連カテゴリー≫

20-29歳 抗酸化作用

30-39歳 抗酸化作用

40-49歳 抗メタボリック症候群

50-59歳 抗メタボリック症候群、抗動脈硬化作用、ビタミンD吸収

60-69歳 抗動脈硬化作用

70-70歳 抗サルコペニア作用

エストロゲンとの関係

プレ更年期(Pre-Menopause)

エストロゲンが豊富な時期では、エクオールの健康効果は主にエストロゲン受容体を介さない作用によって発揮されると考えられます。

ポスト更年期(Post-Menopause) エストロゲン減少後の時期には、エストロゲン受容体を介した作用と、介さない作用の双方が関与すると考えられます。

特に閉経期、急激にエストロゲンが減少する50代女性では、エクオールの恩恵がより多面的に現れる可能性があります。

引用:吉形玲美The Menopause Society(TMS)2025発表データより抜粋

エクオール産生能を高めるために

エクオールを十分に産生するには、腸内でエクオール産生菌が元気に働ける環境が欠かせません。

そのためには次のような生活習慣が大切です。

- バランスのとれた食事と良質な睡眠

- 発酵食品や食物繊維を多く含む食事

- 大豆製品の継続的な摂取

また、血中エストロゲンレベルの変化も腸内環境に影響を与える可能性があります。

この研究は、女性の健康とエイジングケアにおいて、エクオール産生能の維持・向上が重要な役割を果たすことを示しました。

腸内環境を整え、日常的に大豆食品を摂ることが、将来の健康づくりにつながる可能性があります。

引用研究

Title:“Characteristics of Equol Producers and Their Association with Oxidative Stress, Bone, and Sex Hormone Biomarkers in 2,060 Japanese Women.”

Quoted from Dr. Yoshikata’s presentation at The Menopause Society 2025 held in Orlando.

(ハイメディク東京日本橋データより)

エクオール

成分情報

-

エクオールとは

-

エクオール産生を促進するラクトビオン酸

-

更年期症状緩和とエクオール

-

女性ホルモンと更年期障害

-

低血圧だったのに。気づかないうちに「更年期高血圧」に

-

骨粗しょう症対策は40代から。老け顔の原因は“骨”にあり!

-

隠れ肥満対策にエクオール。 更年期以降の女性を支えるダイエット効果

-

女性ホルモンと動脈硬化

研究発表

-

腟マイクロバイオームから考える女性のヘルスケア

-

The Menopause Society 2025で発表された最新研究

-

第25回日本抗加齢医学会総会において、「女性医療」のセッションで発表を行いました。

-

第18回日本性差医学・医療学会学術集会において、モーニングセミナーを行いました。

-

国際閉経学会第19回世界会議において,ポスターセッションを行いました。

-

第24回日本抗加齢医学会総会において、「フェムゾーンから展開される新たなフェムテックと女性医療へのインパクト」と題して発表がありました。

-

第23回日本抗加齢医学会総会において、女性のエイジングとマイクロバイオームの変化からみた新しい女性ヘルスケアの展望について発表がありました。

-

第51回日本総合健診医学会において、ーフェムテック到来により期待される女性検診のパラダイムシフトと展望ーについて発表がありました。

-

【自験例・横断研究結果】腟・腸内細菌叢のクロストークについての探求

-

第15回抗加齢ウィメンズヘルス研究会において、女性のエイジングとマイクロバイオームの変化 -腟内・腸内細菌叢のクロストークから見た女性ヘルスケアの展望-について発表されました。

-

第22回国際栄養学会議において、「健常男女の血中および尿中エクオール濃度の比較とエクオール生成に影響を及ぼす因子の検討」についてポスターセッションで発表されました。

-

「第22回日本抗加齢医学会総会」シンポジウム「フェムテックと人生100年時代のアンチエイジング」において、「メノポーズマネジメントに活かすフェムテック」と題して講演を行いました。

-

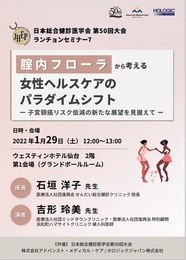

「日本総合健診医学会 第50回大会」において、「腟内フローラから考える女性ヘルスケアのパラダイムシフト~子宮頸癌リスク低減の新たな展望を見据えて~」と題した講演を行いました。~オンライン開催~

-

第21回日本抗加齢医学会総会にて、「腟マイクロバイオームのエイジングによる変化と 乳酸菌含有素材のデリケートゾーンケアによる改善効果の検討」を発表

-

第33回日本女性医学学会学術集会にて、「エクオール産生能と腸内細菌叢および、食習慣、生活習慣関連因子についての検討」を発表

-

第32回日本女性医学学会学術集会にて、エクオールの長期摂取による生活習慣病リスクの改善効果について発表。

-

第31回 日本女性医学学会学術集会にて、エクオール長期摂取による更年期症状などの改善効果について発表

-

第26回 北米閉経学会(NAMS)にて、エクオールの生活習慣病リスク低減の可能性について発表

-

第15回日本抗加齢医学学会総会にて、エクオールを産生できる人は約3割。ホルモン補充療法と同等の改善効果が確認されたことについて発表

-

第13回更年期と加齢のヘルスケア学会にて、エクオール摂取にホルモン補充療法と同等の改善効果が確認されたことについて発表